多聞院お寺の漫画図書館スタッフの諸澤正俊です。

本日5月1日は『メーデー』ですが、どんな日かご存知でしょうか?。

「2日も3日も4日も、5月は毎日がメーデーです」ってのは、落語的な落ちだから駄目です。

今は死語に近いが『メーデー』は、労働者の祭典と言われています。

歴史は古く1886年、「1日8時間労働」の実現をめざして、シカゴで行われたゼネラルストライキ(沢山の会社の労働者が一斉にストライキを行うこと)に端を発している。

ちなみに当時の1日の労働時間は、12〜14時間が普通で、私達は今日、1日8時間労働が当たり前と考えているが、実は労働者の長い闘いの歴史の上にある。

闘いの指導的役割を果たしたのが労働組である。

「労働組合は酒場から始まった」と言う話しは興味深い。

18世紀末、イギリスにおいて発生した産業革命は、工場労働者の数を増やしたが、労働条件は良くなかった。

仕事帰りパブに集まっては、上司の悪口や労働条件の悪さを愚痴っていた。今と余り変わりませんなー。

しだいに、怪我、病気の仲間を支えようとの意識が芽生えて、相互扶助の保険的な組織を作った。

これが労働組合の原型と言われている。

私はお酒が全く飲めないので、仲間になるのが遅くなったかも知れない。

働く者の権利と生活を守るために、様々な活動を展開して、実績を挙げてきた労働組合だが、現在日本の組織率は16.1%にすぎない。

やはり数は力なのである。

100名の職員数の会社で、16名の組合と84名の組合とでは、経営者の態度は明らかに違う。

春に労働組合が揃って行う賃上げ闘争を、『春闘』と言うが、かつては組合が組合員の要望をまとめて、使用者(経営者)に要求し、団体交渉やストライキをとうして実現していた。

公務員労組の交渉相手は当然政府である。

ところが最近は政府が経営側団体に、「今年は何パーセントの賃上げを」と圧力をかけてくれる。

労働組合の使命は賃上げだけではなく、世界平和や環境問題等の多岐に渡るので、一概には言えないのだが、現状では、「毎月高い組合費を払って組合員でいる必要はないよね」となりやすい。

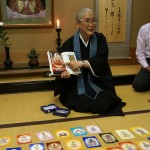

労働運動と宗教活動は、最終の目的が違うのだが、「共生」の理念において共通する。

前職で、労働運動に携わった経験を持つ老僧の、「メーデー」の日の独り言である。