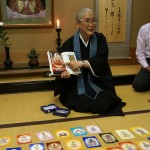

多聞院お寺の漫画図書館スタッフの諸澤正俊です。

2月26日に人工股関節置換手術を受けた。

病院の夜は長い。

消灯21時.起床6時だから、9時間の夜長と戦わなければならないが、入院経験の豊富な私は、夜長対策を事前に練っていた。ラジオとYouTubeの落語が、大切な命綱である。

「消灯です。消しまーす」の声と同時に、スマホを抱え込み落語を聴き始める。

古典落語には『吉原』を題材とした噺が結構ある。

今NHKの大河ドラマは、吉原を舞台にしているようだが、「遊女三千人御免の遊郭」をどう映像化するのかと、興味津々ではあったが観ていない。

『おいらん』(花魁)は遊女の頂点に立つ、ほんの一握りのエリートである。美貌、教養、稽古事、知的会話術などなど全てが超一流で、碁、将棋も出来たと言う。

『おいらん』の語源には諸説あるが、落語で語られる説を紹介する、

吉原は嘘と騙しが常に飛び交う世界である。

狐、狸は人を騙す時に尾を使うが、吉原の遊女は尾を使わずに人(客)を騙すので、「尾はいらん」→「おいらん」となる。

吉原を舞台にした数ある噺の中で、『幾代餅』(桃月庵白酒)と『紺屋高尾』(古今亭志ん朝)をお勧めします。

この二つは内容がよく似ている。奉公人が、一方は絵草紙を、片方は花魁道中を観ただけで、恋わずらいとなり寝込んでしまう。主人が、「おいらんは大名道具と言われて、一般人などは相手にされない。でも一生懸命働いて金を貯めたら、おいらんに合わせてやる」と約束する。

面会が叶い朝の分かれ際に、自分に会うために何年も苦労したことを知り、おいらんは涙を流す。

直向きで正直な客に感動したおいらんは、「主、わちきは来年の3月に、年があけるざます。あなたの元に参りますが、主、わちきのようなものでも女房にしてくんなますか?」

「くんなます、くんなます」と奉公人の清蔵。

続きは実際の落語でどうぞ。

深夜病室が騒がしい。

怒鳴り声、笑い声、イビキなどの中に、「冗談言っちゃいけないぜ、、、」と、人の声がハッキリ聞こえる。

夢かと思いきや、落語を聴きながら寝込み、その落語によって起こされてしまった。

再び好きな演目=『井戸の茶碗』を選んで、独りニヤニヤしながら病院の夜は深けてゆく。

痛みがあり、まだ杖の世話になっているが、「リハビリは入院生活より、日常生活がベターです」と言われ、玄関前の紅梅に見送られながら、3月6日に退院した。