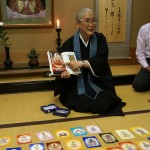

多聞院お寺の漫画図書館スタッフの諸澤正俊です。

残暑見舞は、立秋の8月7日から可能だが、今年は猛暑が続いていてまだ残暑がない。

「寒いのと暑いと、どっちが好き?」、時々耳にする会話だが、私は、「両方とも嫌い」と即答する。

小さい頃に経験した信州の寒さと、炎天下でさせられた農作業が原因である。

少し前は、日本の四季が無くなる可能性について語られていたが、最近は、もう二季化が始まっていると断言する学者もいる。

「春よこい早く来い、、、」とか、「秋の夕日に照る山もみじ、、」などの歌は、もう気持ちを込められない。

芹洋子さんの『四季の歌』は消えるか、『二季の歌』に改名である。

品種改良によって生み出された、「四季咲きのバラ」も宝の持腐れに。

最近のテレビ番組からの情報だが、沖縄の珊瑚の7割りが死滅していて、反対に東京湾に珊瑚が誕生しているそうだ。

海流の温度変化が原因だが、元々動植物は環境の変化な対応する能力を持っている。

その能力に限界がきたようだ。

夏を代表する花として、向日葵、百日紅、木槿などがあるが、「何もこんなクソ暑い中で咲かなくても、春秋にしておけば、、、」なんて、しおれ加減の花達を見て思う時がある。

夏を選ぶのは、高温の方が光合成が活発に出来て、子孫を残しやすいと考えているからだが、それでも熱中症対策はしている。

暑くなりすぎると、デンプンを作るためにの酵素がサボりだす。結果光合成が進まず、生きて行けなくなるので、葉の温度を下げる工夫をする。

人間では携帯用の扇風機とか、ネッククーラーを巻くようなもんだ。

葉っぱは汗をかいて葉の温度を下げる。

汗と言っても露のように、ぽとりぽとりはゆかない。

葉にある「気孔」から盛んに水分を発出して、その気化熱で葉の温度を下げている。

それだって限界はあるので、その時は、人間が起こした地球温暖化を恨みながら枯れて行くしかない。