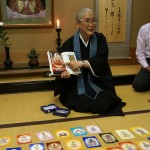

新しい年を迎えました。いつも「多聞院お寺の漫画図書館」及び、「老僧の独り言」を応援して頂き有難うございます。

「あんちゃん一年は13ヶ月だってな。」

「いや14ヶ月だよ。」

「1月、2月、、、11月、12月、正月。13ヶ月じゃねーか。」

「お盆が抜けてらな。」

このやりとりは、落語「牛ほめ」の一幕である。

古くは正月もお盆と同じように、先祖様が帰ってくる日であった。従って12月から僧侶は大忙しとなり、師(僧侶)走となる。(諸説有り)

私が子供の頃、信州佐久地方では、大晦日を「お年取り」と言い、尾頭付きの魚を食べる習慣があった。我が家の尾頭付きは大概メザシだったが、尾も頭もちゃんと着いてるので問題はない。大晦日が明けたら一歳老いるので、「目出度さも中位なり」と感ずる人も多い。

凧揚げは田んぼと決まっていたが、子供達が一日中遊んでいても、苦情を言う地主はいなかった。凧は自作だが、糸はりの角度と尻尾の重さが微妙で上手く揚がらず、風に向かって走っているだけであった。

母親の実家を訪ねるのも、正月の楽しみのひとつであった。実家は比較的でえじんこ(裕福)の家で、軒下に鮭が1匹吊るされていたり、座敷にはカレンダーが何枚も掛けられていた。

当時はカレンダーの枚数と財力が、概ね比例していたようだ。

村の駄菓子屋に、従兄弟達と駆け込むのも愉しみであった。少ないお年玉ゆえに、コマにするか甘納豆のクジにするか迷ったあげく、「明日にしよう」と店を出る。

娘が中学生になった正月の二日、彼女はお年玉を握りしめ、福袋を求めて近くのモールに走った。25,000円分の福袋を買って揚々と帰宅したが、貧乏性の私は言葉を失った。

「降る雪や 昭和も遠くなりにけり」ってところか。

本年も宜しくお願い申し上げます。

元旦 諸澤正俊