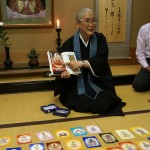

多聞院お寺の漫画図書館スタッフの諸澤正俊です。

今日は8月15日。お盆の真っただ中である。

「お盆は母の日」が自論で、お盆の起源とされる「盂蘭盆経」は、お釈迦さまの高弟である目連尊者が、餓鬼道に堕ちて苦しんでいる母親を救う物語から始まる。

お盆の期間とその内容は、地域によって様々なので、興味をひく分野である。

期間で圧倒的に多いのは8月13日〜8月16日だが、東京と一部地域は1ヶ月早く、「7月盆」「東京盆」などと呼ばれている。

新暦に切り替えられた時、政府のお膝下であった東京は、新しい政策に従うしかなかった。

私は東京に住んでいるが、明治政府に逆らって、8月の今お盆をやっている。

幼い頃のお盆は格別な日々であった。

一番嬉しかったのは、期間中の4日間は過酷な農作業から解放されたし、親の財布の紐がかすかに弛んで、自転車に旗を立てて村に売りに来る、5円のアイスキャンディーを買ってもらえたりもした。

毎年15日には、前山城址の入り口に、麦藁を高く積み上げて燃やす「どんどん焼き」があり、火を見て胸が高鳴ったものだ。

村人が見物に大勢集まって、交流の場となっていたが今は行われていない。

また同じ日に行われる千曲川花火大会は、川の中洲で打ち上げるので、川縁にいると花火が頭上で開き、迫力としては申し分ないが、花火のかすが頭に降りかかったりもする。

小学校校の校庭で行われた盆踊りも、楽しい思い出になっている。照れ臭くてお踊りの輪には入れず、憧れの同級生を見つけても傍には行けず、校庭の隅でちまちまとネズミ花火を楽しんでいた。

楽しいお盆が終わると一気に涼しくなって、20日前にはもう学校が始まる。信州の秋は早いのである。

と言うのは昔のことで、今は地球温暖化のせいで、9月に入っても残暑は厳しいようだ。

先日は群馬県で41.8度を記録したり、日本各地で集中豪雨の被害が続出しており、地球の危機である。

戦争なんかやっているところではない。

現在の世界情勢を考えれば、簡単でないことは分かっているが、人類は「共生」でまとまらなければ、そう遠くない将来滅びるだろう。

核兵器廃絶は人類全体の命題であり、これは理想論ではなく必要論である。

明日の送り火に乗って帰る父は、沖縄戦の生残りで、

「何があっても、何があっても戦争は駄目。殺し合いに大義はない」が遺言となっている。

今日は「終戦の日」でもある。